PIAZZA APERTA - Akubitea

Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo di macerie sale davanti a luti fino al cielo. Questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso. (Walter Benjamin, Tesi su filosofia della Storia)

Un pensiero ricorrente continua a ossessionarmi da quando è stata imposta la quarantena su scala nazionale: come mai, giorno dopo giorno, stando a casa e senza comunicare virtualmente con altre persone, sentivo diminuire l’ansia che normalmente, in una metropoli come Roma, mi accompagnava dal primo risveglio all’ultimo respiro cosciente della notte?

Poi c’è stata questa notte, limpida, estesa, gioiosa. Le strade lente e silenziose. Si percepiva tutta l’immobilità del tempo. Un suono ipnotico, rallentato, come una chitarra discontinua di un blues di Junior Kimbrough. God knows I tried. Stormi di gabbiani perlustravano le rimanenze delle strade. Un’epifania di canti a intercedere nei nostri sogni. Mi sono svegliato, forse sudato. Pensavo al residuo di un sogno. Il cantare gocciolava impetuoso dalle viscere. Arrivava da fuori. Canto di rivolta e di passione.

La roue est à nous! ci stavano comunicando i volatili, rompendo confini.

So pure che il problema dell’ansia, così posto, può sembrare un problema individuale e dunque poco interessante, ma credo anche di non essere l’unica a soffrire della così detta “pressione sociale” dovuta ai ritmi incalzanti delle città metropolitane. Turbinio di appuntamenti, scadenze, ricezione e condivisione di informazioni che, normalmente, segnano il ritmo delle nostre esistenze consumistiche urbane. Se capite a cosa mi riferisco, allora probabilmente anche voi avrete contemplato, di tanto in tanto in questi giorni, quello scenario “post apocalittico” di una città sospesa, muta, quasi irriconoscibile. E probabilmente vi sarete soffermatx, casualmente, ad osservare come il comportamento degli animali liberi ci rimandasse una sorta di “smarrimento” di fronte a questo surreale scenario.

Senonché, improvvisamente, da oltre 200 chilometri di distanza, in un lontano villaggio del Punjab, si ergeva quello che da più di 30 anni era ormai scomparso alla vista. Laggiù, livido nelle nevi eterne, il massiccio dell’Himalaya. Agitazione del sogno. In alto volteggiavano gabbiani il cui sbattere d’ali era – forse – l’unico suono in grado di risvegliare occhi non avvezzi a scorgere tanta, estrema, bellezza.

Fino a che gradualmente, ma non troppo lentamente, il tempo delle giornate ha ripreso ad assomigliare a quelle di “prima”, del mondo A.C. (Ante-Covid), quel tempo scadenzato da appuntamenti con tutte le persone con cui, prima, si faticava a vederci, perché c’erano troppe cose da fare e invece, ora – che fortuna! -, tuttx a casa e “liberx” per incontrarci virtualmente.

Riconoscere che abbiamo a che fare con una catastrofe di natura antropica è il primo passo necessario per confrontarci con la possibilità che certi rimedi possono essere persino peggio del male. Mentre tanti precari stanno già perdendo il lavoro e tanti reclusi la salute fisica o mentale, mentre nelle strade risuona il tramestio degli stivali dei soldati, non è assolutamente prematuro riflettere sulla trappola tecnologica che si sta chiudendo su di noi. (Raffaele Ventura, La società iatrogena https://not.neroeditions.com/la-societa-iatrogena/).

Chiaramente tutto ciò non sarebbe potuto succedere se non avessimo già sviluppato una dipendenza “social” prima della pandemia. Una dipendenza da quel sistema tecnologico che, come scrive Raffaele Ventura, è lo stesso sistema che ha funzionato come ripetitore del contagio e amplificatore del rischio in relazione al CovidSars 19. Di fronte a uno spartiacque storico come quello che stiamo vivendo e che cambierà (in peggio, non c’è dubbio) le facce già distopiche dell’idra mondiale capitalista, il nostro modo di relazionarci si sta, anche, concentrando su uno di quegli strumenti che il sistema ha creato e che sono all’origine stessa del problema che stiamo vivendo. Ciò che intendiamo dire è che il “distanziamento sociale” che ci impongono oggi è reso possibile e “sostenibile” solo perché è l’emanazione di un sistema che già da vari decenni ha creato un “distanziamento” mettendo a nostra disposizione una serie di mezzi di comunicazione che la maggior parte di noi ha assunto nelle proprie vite come fondamentali per rimanere in contatto, per relazionarsi, per comunicare e per organizzarsi con gli e le altre.

Allora, in un nuova visione stridula – diurna sta volta – ritornano alla mente le immagini di qualche estate fa, quando un Salvini ancora “lontano” dai palazzi del potere, telecamera alla mano, si aggirava per la stazione centrale di Milano alla ricerca di immigrati fancazzisti che sporcano e pisciano ovunque, che non vogliono lavorare ma farsi belli con le loro scarpette nuove e i loro telefoni ultimo modello. O anche la creazione di un immaginario: scarpe e telefoni. Quello che a noi spetta di diritto, non è estendibile a tuttx. E deve rimanere confine di distanziamento. La tecnologia, anzi, diventa rappresentazione di un limite su cui estendere crani da mozzicare sulla ghigliottina della purezza bianca, maschia, produttiva ed etero-patricarcale.

Al CPR di Ponte Galeria (Rm), a inizio pandemia, hanno tolto qualsiasi mezzo di comunicazione. Al bunker per migranti “irregolari”di Camorino (Ti) pure. Un po’ ovunque nelle carceri per migranti e non, sparse in tutto il pianeta, si estende una pratica comune legata all’incomunicabilità. Divieto o riduzione delle visite, sequestro dei mezzi di comunicazione interna.

La tecnologia a immagine di un mondo. Di quale mondo, esattamente?

Pensiamo al coltan ad esempio. È l’elemento prezioso per assemblare “i nostri” telefoni, computer, tablet, la cui estrazione avviene a mani nude da centinaia di schiavx bambinx nella Repubblica Democratica del Congo, per 14 ore al giorno, tutti i giorni. La giornata di lavoro pagata un dollaro, a volte due, a volte mezzo, a cui si sottrarre la tangente destinata ai militari a guardia della miniera. O alla bauxite, prodotta in Guinea – una delle prime regioni toccate dalla tratta degli schiavi, poi divenuta colonia francese nel 1898 – per la produzione d’alluminio. Come racconta Silvia Federici nella presentazione online del suo nuovo libro “Genere e capitale”: se una volta erano le tegole delle case in costruzione a mangiarsi il mondo, oggi è la tecnologia…

Ed è proprio la tecnologia – dopo l’ennesimo saccheggio schiavista e colonialista – che diventa per noi il mezzo salvifico per potere continuare a essere connessx nel rassicurante #iorestoacasa, a rappresentare, per altrx, un ulteriore strumento di disparità: controllare le risorse, silenziare il disagio, azzittire la protesta, ristabilire i margini delle differenze.

Torniamo allora in Punjab. A quei luoghi, tra Bombay e altre comunità dell’India occidentale, da dove allora ancora si poteva scorgere la montagna, pitturata sullo sfondo del cielo. All’epoca dell’influenza Spagnola del 1918-’19 che, si dice, abbia ucciso l’1% dell’umanità e sotto il regime coloniale del Regno Inglese, proprio qui si trovava l’epicentro delle massive esportazioni di grano verso la Gran Bretagna. Estrazione forzata di materie prime che, unita a brutali pratiche di requisizioni, coincisero con una grande siccità. Ed è proprio nelle zone dove ora, improvvisamente, ridiventa visibile “la dimora delle nevi”, il territorio in cui si riscontrò quasi il 60% della mortalità globale per la Spagnola, raggiungendo almeno i venti milioni di morti. La carestia che poi ne derivò portò milioni di poveri alla fame. Diventarono le vittime di una cupa sinergia tra malnutrizione – che indebolì la capacità del sistema immunitario di resistere alle infezioni – e polmonite, tanto batterica quanto virale, ricorda Mike Davis. L’indipendenza indiana – cominciata nel 1876 sotto il regno della regina Vittoria – venne conquistata solo nel 1947. Sui territori del cosiddetto Raj britannico sorsero gli attuali stati di India, Pakistan, Bangladesh e Birmania.

Appare quindi con evidenza come il progetto capitalista neoliberista sia organizzato, fin dalle sue origine, attorno al promuovere, moltiplicare e sostenere le differenze. Di fatto il proseguimento di una (non troppo) nuova frontiera della colonizzazione: il sostegno economico ad aziende con sede nei paesi industrializzati avanzati che rubano terra e risorse di quelli a cui si applica il cosiddetto sistema estrattivista. L’estrattivismo si traduce nella sottrazione, nella maggior parte dei casi forzata e violenta, di territori ancestralmente vissuti e difesi da comunità di nativx, indigene, campesinas, per essere trasformati in campi di monocoltivi – spesso OGM – e di allevamento intensivo. Intere zone del mondo devastate e saccheggiate, diversità biologiche cancellate, materie prime privatizzate, enormi porzioni di foreste secolari in fiamme, mega progetti ecoturistici e di sviluppo con annessa decimazione d’interi popoli ed esproprio illegittimo di terreni: questa la nuova-vecchia maschera dell’orrore in cui l’attività umana ha trasformato il pianeta in un continente unico in cui infuriano pandemie e virus, scompaiono interi ecosistemi, specie, etnie, usi, costumi, lingue.

Quando Cristoforo Colombo giunse nei Caraibi per la seconda volta – nel 1493 – pianificò di stabilirvisi. Arrivò con 17 navi, 1.500 persone e centinaia di maiali e altri animali. Appena sbarcati l’8 dicembre, i maiali, che erano stati isolati sul fondo della nave, furono liberati. Il giorno dopo, gli europei cominciarono ad ammalarsi. I nativi americani cominciarono a morire. Si trattava probabilmente di influenza suina, alla quale i nativi americani non erano stati esposti in precedenza. Ventitré anni dopo, lo storico spagnolo Bartolomé de las Casas scrisse, dall’attuale isola metà Haiti e metà Repubblica Dominicana: Hispaniola è spopolata, derubata e distrutta. In soli quattro mesi è morto un terzo degli indiani che gli spagnoli avevano in “custodia”. Ma il peggio doveva ancora venire. E fu proprio la diffusione delle malattie importate – vaiolo, influenza, morbillo, tifo, polmonite, scarlattina, malaria, febbre gialla – a contribuire, in momenti diversi, al saccheggio, allo sterminio, alla distruzione delle società tradizionali, al crollo dell’agricoltura e alle carestie di vari imperi in estensione. Nell’agosto del 1519, quando Hernán Cortés conquistò la più grande città dell’America precolombiana – la Mēxihco-Tenōchtitlan, che contava 200.000 abitanti – le malattie devastarono quella che è l’attuale Città del Messico. E dopo un assedio di 75 giorni, il 13 agosto 1521, in cui i morti per malattia, combattimento e fame avevano lasciato quasi senza vita una delle più grandi città del mondo, Cortés rivendicò Tenōchtitlan per la Spagna. Giuro che tutte le case sul lago erano piene di teste e cadaveri. Le strade, le piazze, le case e i tribunali ne erano talmente piene che era quasi impossibile passare, racconta Bernal Diaz del Castillo.

Il fenomeno pandemico che oggi colpisce tuttx trasversalmente (con conseguenze differenti ovviamente, in particolare per tutte le identità oppresse e colonizzate del pianeta terra) non è altro che il risultato del modus operandi di un sistema che, proprio grazie all’implementazione della tecnologia come metodo fondante, da secoli agisce distruggendo biodiversità e giocando con ecosistemi naturali da cui la sopravvivenza di tutti noi dipende.

Nella citazione in apertura di questa riflessione – ripresa da un vecchio comunicato dell’EZLN, in cui si annunciava l’imminente arrivo della “Tempesta” – Walter Benjamin faceva riferimento al quadro di Paul Klee “Angelus Novus”. In esso appare una catena di eventi, in cui l’Angelo vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. La tempesta e la catastrofe. La tempesta inarrestabile e la catastrofe virale. Propria di quella che viene definita la sesta era, o Nuova Pangea: un unico super continente non più unito geograficamente – com’era prima della separazione delle zolle terrestri che hanno dato vita ai diversi continenti – ma interconnesso attraverso la tecnologia umana. E se finora i cambiamenti erano avvenuti a causa di moti geologici, attività vulcaniche, esplosioni di supernove o impatti di asteroidi, il cambiamento inatteso che sconvolgerà la Terra, nell’era della sesta estinzione, è il capitalismo.

La centralità del discorso sulla tecnologia va intesa quindi non solamente come dipendenza dal mondo dei dispositivi elettronici che producono virtualità, ma come l’insieme di tutti i mezzi tecnologici – industriali, militari, propagandistici, chimici, scientifici, ecc. – che, del mondo, hanno plasmato questa nuova-vecchia maschera dell’orrore.

D’altronde, tornando al qui ed ora del mondo capitalista Occidentale, non possiamo far altro che prendere atto del fatto che le tecnologie, e chi le detiene, saranno quelle che continueranno ad imporre nuovi-vecchi stili di vita e vecchie-nuove forme di socialità: colossi come Google e Apple solidarizzano per offrire la miglior tecnologia possibile per il “contact tracing”, il cui uso verrà imposto dagli stessi politicanti che finora hanno reso – grazie a leggi dal fascio retrogusto – gli “assembramenti” il primo pericolo da scongiurare; la task-forse voluta per far ripartire l’economia italiana è capeggiata dallo stesso Vittorio Colao, già amministratore delegato Vodafone, coinvolto nella fitta rete telefonica dei file resi noti dall’ex tecnico della CIA Snowden sull’estensione della sorveglianza di massa.

L’unica riflessione che allora ci sembra ancora custodire un certo significato, appare quella sulla nostra arrendevolezza rispetto alla possibilità – e dunque capacità – d’immaginare e costruire modi altri di comunicare, vivere, lottare e relazionarci. Ossia, sempre con le parole di Ventura: l’assenza reale di alternative è precisamente la logica del sistema tecnologico. Dal momento in cui viene storicamente prodotto, esso si presenta come realmente irreversibile. Producendo sempre nuovi rischi, continua a riprodurre la propria necessità. Imponendo il suo monopolio radicale, ha azzerato lo spettro delle possibilità. La natura ha creato il virus ma è il sistema tecnologico che l’ha trasformato in un’epidemia. Così ci pone oggi il suo estremo ricatto: sacrificare la nuda vita oppure accelerare verso la distopia.

Ed è proprio l’assenza di alternative quella che ha caratterizzato il discorso capital-neoliberista da Margareth Thatcher fino a oggi, nonché uno dei principali temi di rassegnazione delle popolazioni. There Is No Alternative: la mia politica si fonda su cose in base a cui io e un milione di persone come me siamo stati tirati su. Un’onesta giornata di lavoro per un’onesta giornata di paga; vivere secondo i propri mezzi; mettere da parte un gruzzolo per i tempi magri; pagare le proprie bollette in tempo; appoggiare la polizia, la dove la società non esiste, ci sono solo individui e famiglie.

Ma la creatività e la capacità di immaginare mondi altri, non è precisamente una delle caratteristiche e dei punti di forza delle organizzazioni femministe, delle identità oppresse e dei movimenti dal basso che, non trovando spazio per vivere degnamente nel mondo patriarcale, razzista e capitalista, lo analizzano per combatterlo e per proporre modalità alternative e autonome di vivere insieme? Di resistere assieme? Di autodifendersi e combattere assieme?

Mettere nero su bianco queste riflessioni equivale al provare a domandarci se sapremo far fronte alla sfida e alle responsabilità che questo tempo ci pone, se saremo in grado di volgere a nostro vantaggio le crepe che il sistema continua a palesare – questo spazio della crisi che è anche sempre spazio delle possibilità (se si è disposte a coglierle). Il modo in cui ci rapportiamo alla storia del genere umano è imbevuto di una postura antropocentrica per cui tutto quel che è derivato dalla scienza e dal lavoro intellettuale dell’uomo bianco è – in molti casi aprioristicamente – verità. Ecco perché di fronte a proposte alternative di società incentrate sulla cura e il benessere collettivo, la reazione automatica delle nostre menti è quella di minimizzare e ridicolizzare tali proposte, additandole come primitive o semplicemente impossibili da realizzare in territori in cui quella scienza e quell’intelletto – sempre dell’uomo bianco – hanno dato vita a uno stile di vita, quello globalizzato, che non è possibile mettere in discussione perché considerato comunque migliore di qualsiasi altro stile di vita sulla terra.

Nei villaggi è usanza seminare una croce dove nasce il fiume, il ruscello o la sorgente che dà vita al villaggio. Ed è così che si segnala un luogo sacro. Ed è sacro perché l’acqua dà la vita. Quindi il 3 maggio è il giorno in cui si prega l’acqua per la semina e un buono raccolto. I coloni si recano dove nasce l’acqua e fanno offerte. Loro parlano all’acqua, le offrono fiori, le danno la sua tazza di atole, l’incenso, il brodo di pollo senza sale. In altri villaggi le offrono un bicchierino di alcolico, ma nelle comunità zapatiste l’alcool è proibito e quindi le offrono delle bibite. Il brodo di pollo che si dà all’acqua è senza sale, affinché l’acqua non si prosciughi. Durante questa cerimonia delle offerte, si fa musica e tutt@, bambin@, ragazz@, anzian@ ballano. Quando terminano le offerte, inizia la condivisione. Si condivide il cibo che ognuno ha portato: atole aspro, pollo, fagioli, zucca. Tutto il cibo viene spartito e consumato lì, dove nasce l’acqua. Poi, si torna alle proprie case. E per pura allegria, i balli proseguono nel villaggio e si mangia insieme con pane e caffè (…).

Perché in fondo, se parlando del sistema attraverso la lente di mondi altri – come ad esempio la jineoloji -, affermiamo che l’imperialismo globale e i fenomeni di colonizzazione hanno potuto aver luogo anche grazie all’auto-legittimazione che la scienza positivista si è data, sembra evidente che la tecnologia faccia parte di quello stesso scientismo e ne ricalchi le dinamiche di auto-legittimazione che, quindi, andrebbero combattute con la stessa forza e determinazione.

Ritorna la notte. Calma, silenziosa, pregna di sogni gridati. I gabbiani, a volte, smettono di farsi sentire. Sembrerebbe che, secondo i ricercatori che studiano il movimento della Terra, sia in atto un calo del rumore sismico – il ronzio delle vibrazioni nella crosta del pianeta – che potrebbe essere il risultato della chiusura delle reti di trasporto e di altre attività umane. L’annullamento degli sbalzi, interludio sperimentale, privo di qualsiasi vibrazione. E passi. Passi, silenziosi, notturni e audaci che riprendono il cammino. Dicono che questo calo potrebbe permettere ai rilevatori di individuare terremoti più piccoli e aumentare gli sforzi per monitorare l’attività vulcanica e altri eventi sismici.

Considerando che la storia del capitalismo, rapportata al tempo di esistenza del genere umano, non rappresenta altro che un tempo infinitamente breve, ci sembra allora importante concentrarci sul velo avvelenato che avvolge le nostre menti e ci fa credere che non possano esistere alternative di vita a quelle date dal sistema capitalista.

La notte di cui parlo – notte gattesca a sette vite e con gli stivali delle venti leghe – sparì o se ne andò in momenti diversi e man mano che se ne andava, come in un gioco di specchi, arrivava di nuovo o ne persisteva una parte e quindi tutta. (Roberto Bolaño – Lo spirito della fantascienza)

Riprenderci un tempo in cui il genere umano non basava il proprio agire sullo sfruttamento naturale, degli animali e delle persone stesse, per provare a riappropriarci delle capacità di vivere assieme – assieme tra popoli, assieme tra generi differenti, assieme tra genere umano e naturale – oltre l’antropocentrismo, l’androcentrismo e il colonialismo.

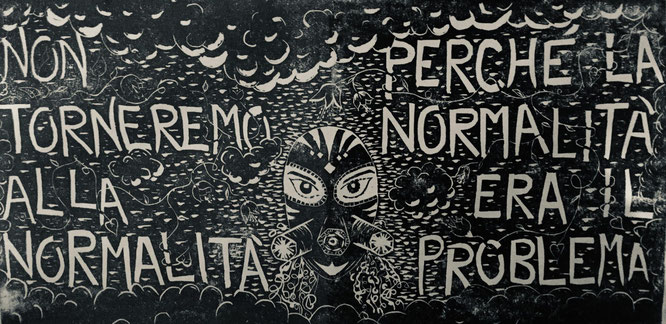

Liberarsi tutte insieme dal giogo passivo della dipendenza tecnologica nociva e dal there is no alternative thatcheriano ha, ora più che mai, un valore che potrebbe rivelarsi cruciale per le nostre prossime azioni. Per un ritorno a forme di vita meno disumanizzanti e meno distanti.

Che deve cominciare qui e ora.

Tratto da: